Was ist dran am Glaubenssatz, dass Diversity automatisch gut für Unternehmen ist?

Die Organisationsforscher Prof. Florian Kunze (Universität Konstanz, Exzellenzcluster „The Politics of Inequality“) und Max Reinwald (Universität Konstanz, Graduiertenschule „Entscheidungswissenschaften“) untersuchten, wie sich das Arbeitsverhalten von Arbeitnehmer ändert, die in ihrem Team stark in der Minderheit sind.

„Diversity“ ist längst ein zentrales Buzzword in unserer Arbeitswelt und ist für Unternehmen oft entweder Ruhmesblatt oder offene Flanke. Nach landläufiger Vorstellung reicht es aus, gezielt Vertreter von bisher unterrepräsentierten Gruppen zu engagieren, seien es Frauen in „Männerberufen“, Ältere in einem jungen Team – und natürlich umgekehrt. Die zunächst ungewöhnliche Situation sorgt für die Reflexion und mit der Zeit auch den Abbau von Vorurteilen, und das „diverse“ Team erlebt alsbald einen Schub von Kreativität und Produktivität. Aber ist diese Art und Weise, Diversity in das Arbeitsumfeld zu bringen, automatisch ein Erfolgsrezept?

Diese Frage treibt Kunze und seinen Doktoranden Reinwald schon länger um. Sie wollen verstehen, wie Teamarbeit heute in der Arbeitsrealität funktioniert, und wie sie sich verbessern lässt, indem sie die Dynamiken in divers zusammengesetzten Teams besser verstehen lernen. In der Fachwelt ist dieses Thema nicht unbeachtet geblieben, es gibt bereits zahlreiche Studien zu vielen Fragen in diesem Forschungsfeld. „Aber die vielen Studien sind leider sehr uneinheitlich und widersprechen sich teilweise sogar“, erklärt Reinwald das Problem. „Manche Untersuchungen ergeben zum Beispiel, dass männliche Teams effektiver arbeiten, wenn ein oder zwei Frauen dazukommen, andere ergeben das Gegenteil, wieder andere finden gar keine signifikanten Effekte. Es ist wirklich schwer, sich aus der bestehenden Forschungslage ein Bild zu machen. Gleichzeitig gibt es aber diesen Glaubenssatz, dass Diversity automatisch gut für Unternehmen ist.“

Diesem populären, aber wenig auf belastbare Ergebnisse gestützten Schluss misstrauten Reinwald und Kunze. Ihre Erklärung für die einander widersprechenden Untersuchungen: Bisherige Untersuchungen pickten sich jeweils einen Zeitpunkt heraus und betrachteten nur die Augenblickssituation, anstatt das Verhalten von Kollegen, die demografisch nicht ins Team passen, im Laufe der Zeit zu beobachten.

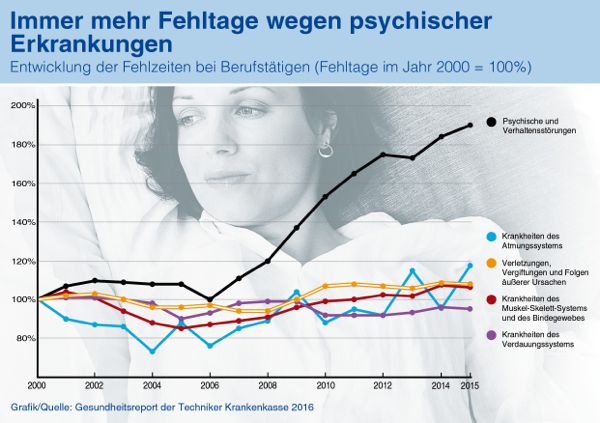

Unzufriedenheit = Hoher Krankenstand

Das wollten die Konstanzer Forscher ändern. Sie beobachteten in einer seltenen Langzeitstudie mehr als 800 Teams eines großen Schweizer Dienstleistungsunternehmens über sieben Jahre. Sie konzentrierten sich auf Geschlecht und Alter von neu ins Team kommenden Kollegen. Diese äußerlich offensichtlichen Merkmale bedienen schnell und direkt vorhandene Vorurteile. Reinwalds und Kunzes These: Je unähnlicher ein neues Teammitglied, desto eher wird es in Situationen geraten, in denen es sich Diskriminierung ausgesetzt sieht. Solche Situationen, Anker-Events, prägten dann die Wahrnehmung der Zusammenarbeit im Team auf Jahre hinaus.

Als Maß für Unzufriedenheit und mangelnde Integration dienten Fehlzeiten (ausgenommen reguläre Urlaubstage, Fortbildungen, Mutterschutz etc.). Die Forscher erwarteten, dass Teammitglieder, die stark vom Rest der Gruppe abwichen, häufigere und längere Fehlzeiten ansammeln würden. „2.711 Personen haben wir ausgewertet, Teameintrittsdatum, Teamzusammensetzung, Teamwechsel und Fehlzeiten – alles natürlich komplett anonymisiert“, berichtet Kunze. „Der Trend ist ziemlich deutlich: Im ersten Jahr nach einem Teamwechsel bleiben die Neuzugänge unauffällig, egal wie gut oder schlecht sie zum Gruppenschnitt passen. Aber danach steigt die Kurve an, und zwar teilweise ganz schön steil. Nach ein paar Jahren fehlen Frauen in reinen Männerteams und Ältere in sehr jungen Teams fast doppelt so viel wie Frauen und ältere Personen in ihnen ähnlichen Teams. Das sind dann durchschnittlich acht statt vier Tage im Jahr, schon sehr auffällig, wie wir finden.“ Reinwald relativiert den Befund ein wenig: „Natürlich feiert man nicht automatisch ständig krank, wenn man nicht im Durchschnitt liegt.

Anker-Events verhindern

Individuelle Arbeitsleistung und individuelle Biografien haben wir gar nicht verfolgt, das wäre Stoff für eine Folgestudie. Unsere Untersuchung ist auf manuelle Tätigkeitsbereiche beschränkt, da sind Vorurteile gegenüber Frauen und älteren Mitarbeitenden besonders stark ausgeprägt. Aber im Großen und Ganzen können wir einen recht verlässlichen Schluss ziehen, dass Frauen in von Männern, und ältere Arbeitnehmer in von Jüngeren dominierten Umfeldern offenbar mehr Diskriminierungserfahrungen machen – und dass diese mit der Zeit sogar zunehmen.“

Reinwald und Kunze hoffen, dass ihre Ergebnisse Unternehmen und Einrichtungen, die zeitgemäß auf Diversity setzen, wichtige Hinweise geben, wie man diese erfolgreich umsetzt.

Mitarbeiter, die demografisch weniger in ein Team passen, brauchen gerade zu Anfang mehr Aufmerksamkeit und Hilfestellung, und wer ein Team leitet, sollte für diese Tatsache möglichst sensibilisiert und darauf vorbereitet sein. So können negative Anker-Events verhindert und Diskriminierungserfahrung verringert werden. Für Unternehmen geht es dabei auch ganz im Eigeninteresse um konkret Zählbares: Immerhin entstehen durch die erhöhten Fehlzeiten nicht vernünftig eingebundener Mitarbeitern Verluste im vierstelligen Bereich pro Kopf und Jahr.