Professor Dr. Dr. h. c. Jürgen Hescheler, Stammzellforscher an der Universität Köln

Spannende Einblicke in die Stammzellforschung mit Professor Jürgen Hescheler

Die Stammzellforschung ist ein spannendes Feld – gerade auch mit Blick auf den nachwachsenden Zahn. „Ja, man kann Zähne züchten“, sagt Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Hescheler. Jedoch sei der Weg zu einem Verfahren, dies beim Patienten anzuwenden, noch weit, erklärt der Stammzellforscher an der Universität Köln im Interview mit Anita Wuttke. Es gebe bereits eine Vielzahl an Publikationen und Arbeitsgruppen, jedoch noch keine klinischen Studien. Wie ist nun der Stand der Dinge zum nachwachsenden Zahn?

Anita Wuttke: Herr Professor Hescheler, wir hatten im März 2017 zum Stand der Stammzellforschung nachgefragt. Was ist seither passiert, welche wissenschaftlichen Fortschritte haben Sie gemacht?

Prof. Dr. Jürgen Hescheler: Wir haben uns seither stark auf die Frage konzentriert: Wie bringe ich die Laborforschung in die Klinik? Mein Hauptgebiet ist die Herzforschung, speziell beschäftigen wir uns mit dem Herzinfarkt, und hier haben wir zwei wichtige Fortschritte gemacht. Wir haben zum einen unsere Zellkulturen, die normalerweise in kleinen Flaschen funktionieren, auf Bioreaktoren umgestellt, das heißt, wir sprechen jetzt nicht mehr über eine Million Zellen, die man in einer normalen Zellenkultur erzeugt, sondern wir sprechen von einer Milliarde Zellen, also tausendmal mehr Zellen.

Damit ist eine wichtige Voraussetzung geschaffen, denn gerade beim Menschen benötigen wir genügend Zellen. Die Zellkulturtechniken haben sich übertragen lassen. Im Bioreaktor können wir jetzt in großem Maße Zellen züchten. Das zweite ist die Zusammenarbeit bei Großtierversuchen – leider in Deutschland sehr schwierig. Inzwischen haben wir einen verlässlichen Kooperationspartner in Spanien gefunden, mit dem wir jetzt im Moment Transplantationsexperimente am Großtier durchführen und hoffen, dass wir auch hier zeigen können, dass die Zellen, die wir aus den Stammzellen „fischen“, zu funktionellem Gewebe werden.

Konkret, im Fall des Herzinfarkts, hoffen wir darauf, dass das Herz dann wieder genauso kräftig schlägt wie vor dem Infarkt und wir die Infarktnarbe quasi vollständig heilen können. Beim Kleintierversuch funktioniert es bereits, und jetzt ist die Zeit, dass es beim Großtierversuch klappt. Im Moment sind wir noch dabei, die Umsetzung auf GMP-Ebene zu schaffen, also Good Manufacturing Practices, wo unter hohen Sterilbedingungen die Zellen produziert werden. Das ist die wichtige Voraussetzung, um eine klinische Anwendung zu schaffen. Natürlich sind das sehr viele Schritte und es ist nicht ganz einfach, aber wir sind guter Hoffnung!

„Bei uns im Bioreaktor haben wir die Differenzierung so umgestellt, dass wir die Zellen in mehreren Schritten entwickeln – von der Stammzelle zu der frühen Vorläuferzelle bis hin zum fertigen Gewebszeller."

Wo steht die Stammzellforschung insgesamt, also weltweit?

Hescheler: Insgesamt gibt es gerade im Grundlagenbereich sehr interessante technische Fortschritte durch neue genetische Methoden. Es sind die Sequentiermethoden verbessert worden. Wir sprechen auch vom New Generation Sequencing, beziehungsweise Next Generation Sequencing. Das heißt, wir können die Gene viel besser auslesen, die jetzt in der Entwicklung wichtig sind. Leider nicht von unserer Gruppe, aber von anderen Gruppen gibt es auch eine neue Technik. Das ist das Single Cell Sequencing, das heißt, wenn man ein entwickeltes Gewebe hat, lässt sich quasi von jeder einzelnen Zelle in diesem Gewebe die genetische Signatur erkennen und wie sich die einzelnen Populationen entwickeln.

Das ist in verschiedenen Geweben gemacht worden. Kürzlich hat es eine sehr schöne Arbeit im Nature gegeben, die das für die Haut aufgezeigt hat. Man sieht sehr schön, wie sich die Haut aus einer Stammzelle entwickelt, wie dann die verschiedenen Hautanhangsgebilde – Schweißdrüse, Härchen, Melanozyten – die verschiedenen Zellpopulationen aus dieser Grundzelllinie entwickeln.

Das ist vom Verständnis sehr wichtig. Diese Untersuchungen haben international die Differenzierungsverfahren sehr stark verbessert. Früher haben wir eher zufällige Entwicklungen durchgeführt. Unsere Erfindung war vor 30 Jahren der Single Embryoid Body, wo wir die Stammzellen in einem embryonalen Körperchen sich quasi haben entwickeln lassen wie im Embryo. Das wurde abgelöst durch die Directed Differentiation. Heute wissen wir, welche Faktoren, also Wachstumsfaktoren, Differenzierungsfaktoren, Zytokine, wichtig sind für die Entwicklungsschritte. Bei uns im Bioreaktor haben wir die Differenzierung so umgestellt, dass wir die Zellen in mehreren Schritten entwickeln – von der Stammzelle zu der frühen Vorläuferzelle bis hin zum fertigen Gewebszeller. Dadurch ist die Differenzierung sehr viel sicherer geworden. Das ist international passiert….

… Das ist jetzt auch Ihre Arbeit, und zwar auf internationaler Ebene?

Hescheler: Wir sind zum Teil beteiligt. Das Single-Cell-Verfahren benötigt eine relativ aufwendige, teure Technik, die wir leider in Köln nicht vor Ort haben. Immerhin können wir von den Daten profitieren. Für unsere eigene Forschung ist von Nutzen, dass wir die Wachstumsfaktoren kennen, die die Differenzierung voranbringt.

Um noch einmal auf die Herzzellen zurück zu kommen: Wir können Herzzellen im Zweischritt-Verfahren aus der pluripotenten Zelle entwickeln. Im ersten Schritt entsteht der mesodermale Zelltyp, quasi die Vorläuferzelle, und durch ein zweites Signal können dann alle Zellen in Herzzellen überführt werden. Die Directed Differentiation ist wirklich eine sehr starke Verbesserung, insbesondere für humane Zellen. Früher waren die Differenzierungsprotokolle nicht so effizient. Daran ist international viel gearbeitet worden und es hat sich wesentlich verbessert. Das lässt sich an den Arbeiten erkennen, die jetzt in der Community der Stammzellenforscher ausgetauscht werden, und über Publikationen.

Wenn Sie fragen, was sich international verbessert hat, dann würde ich sagen, die Analyse! Wir wissen jetzt sehr viel besser, wie die normale embryonale Entwicklung von Geweben stattfindet. Als Zweites können wir die Differenzierung deutlich gezielter und schneller machen und dabei wirklich hochgezüchtete Zellen entwickeln. Das Dritte, um auch hier noch einmal anzuknüpfen, was bei den Zahndifferenzierungen eigentlich schon von Anfang an klar war, ist, dass die Zähne aus zwei Grundzelltypen entstehen. Das wurde zwischenzeitlich auch für andere Organe identifiziert und hier lassen sich organähnliche Strukturen, sogenannte Organoide entwickeln.

In diesem Bereich versuchen wir zu lernen, welche Zelltypen wichtig sind, um ein gesamtes Organ zu entwickeln. Generell ist es so, dass wir zunächst eine reduktionistische Phase hatten, wo wir versucht haben zu verstehen, wie eine einzige Zelle funktioniert. Jetzt im zweiten Schritt geht es um die Zusammensetzung. Es geht also um die Frage, wenn ich viele Zellen habe, wie organisieren sich die Gewebe, wie interagieren die Zellen miteinander, wie ist das Mikromilieu um die Zelle herum und wie kann man zu einem funktionellen Gewebe kommen?

Embryoid bodies – also embryonale Körperchen – sind Aggregate von pluripotenten Zellen.

Sie sprachen 2017 vom sogenannten Organoid mit mehreren Zelltypen, die im Organ zusammenarbeiten. Die Frage haben Sie ja bereits beantwortet oder gibt es noch Ergänzungen?

Hescheler: Im Prinzip ist die Frage beantwortet. Unser Fokus liegt auf vielen Bereichen. Es gibt natürlich inzwischen sehr spektakuläre Arbeiten im Neurobereich. Im Labor-Slang nennen wir das Minibrain. Man kann tatsächlich kortikale Strukturen des Gehirns nachbilden. Wir selbst sind an einer Zusammenarbeit beteiligt, wo wir Augenzellen entwickelt haben, also nicht Augen, sondern fast ein funktionelles Auge, mit dem Licht empfunden werden kann. Das sind insgesamt sehr spannende Dinge. Generell haben wir festgestellt, dass wenn die Zellen etwas länger in der Zellkultur bleiben, sich höhere Differenzierungsstufen ergeben. Auch das ist ein spannendes Thema Richtung Organoide, mit dem sich also sehr viel besser funktionierende organähnliche Strukturen entwickeln lassen.

„Man hat inzwischen mehr Information darüber, welche Faktoren wichtig sind, um einen Schneidezahn an der richtigen Stelle entstehen zu lassen oder einen Backenzahn."

Der nachwachsende Zahn aus pluripotenten Stammzellen war Thema in unserem letzten Interview. Sie sagten, dass die Forschung an der Grenze von der Grundlagenforschung zur Anwendung stehe. Das war 2017. Was ist Stand der Dinge zum nachwachsenden Zahn?

Hescheler: Die Arbeiten hierzu „explodieren“ geradezu. Ich habe extra für das Interview noch einmal Literaturrecherche betrieben. Es gibt eine fast exponentiell ansteigende Zahl an Publikationen. Es gibt seit 2017 sehr viel mehr Arbeitsgruppen, die sich für das Thema interessieren. Allerdings ist das, was ich damals gesagt habe, immer noch gültig. Es gibt leider noch keine klinische Arbeit. Ich hätte gerne über die erste klinische Anwendung berichtet. Wie die Dinge stehen, haben wir eine ähnliche Situation wie mit dem Herzen.

Im Kleintierversuch, sprich bei Maus oder Ratte, gibt es sehr erfolgreiche Arbeiten, die gezeigt haben, dass man wirklich Zähne züchten kann. Ich hatte ja damals gesagt, dass es mit einem Zahnkeim anfängt, der aus zwei Grundzellen entsteht. Da wachsen tatsächlich wirklich interessante Zähne. Man hat inzwischen auch mehr Information darüber, welche Faktoren wichtig sind, um einen Schneidezahn an der richtigen Stelle entstehen zu lassen oder einen Backenzahn. Auch das scheint gut im Griff zu sein.

Derzeit sind wir in der Phase, die Großtierversuche zu starten. Die Folgeschritte sind natürlich ähnlich wie in allen anderen organischen Bereichen. Leider gibt es hier noch keine großen Fortschritte – weder bei der Herstellung der Zahnkeime unter hochsterilen Bedingungen, was wichtig ist, wenn man das Verfahren beim Patienten anwenden möchte, noch gibt es bisher klinische Studien. Hier kann ich keinen Durchbruch vermelden.

Aber vielleicht könnten Sie versuchen die Frage zu beantworten, ob Sie eine Prognose haben, wann Serienreife erreicht werden kann?

Hescheler: Generell lässt sich feststellen, dass wir leider weltweit durch die Coronakrise zurückgeworfen worden sind. Auch in unserem Institut sind fast ein Jahr lang keine großen Versuche gemacht worden. Forschung ist handmade und wenn man nicht im Labor arbeiten kann wegen des Lockdowns, kommt man auch nicht voran. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist weltweit das Problem.

Im Prinzip wird es zwei Jahre bis zum Großtierversuch dauern, anschließend noch einmal zwei bis drei Jahre, bis die Herstellung anfangen kann. Ich hatte die GMP erwähnt. Dabei geht es gar nicht mehr um die rein wissenschaftlichen Fragen. Wenn Sie mich fragen, ist es wissenschaftlich erforscht, würde ich klar sagen: Ja. Wir können es machen oder klar ausgedrückt: Man kann Zähne züchten.

Jetzt kommt das Aber: Für die klinische Anwendung gilt es halt auch viele formelle Hürden zu meistern, und es gibt am Ende auch juristische Fragen – etwa, wie Stammzellen zu behandeln sind. Leider hat die Europäischen Kommission festgelegt, dass das Verfahren nach Arzneimittelgesetz zu behandeln ist. Das heißt, man müsste sehr viel mehr Voruntersuchungen machen, bevor man in die klinische Anwendung gehen kann, um die Unbedenklichkeit zu zeigen.

Im Moment steht die Diskussion unter Stammzellforschern im Raum, ob man den nachwachsenden Zahn bei derart hohen Hürden überhaupt in die Klinik bekommt. Es ist dann zu überlegen, ob sie wie Implantate zu behandeln sind, also mehr wie Biomaterialien. Es gibt wie immer Argumente dafür und dagegen. Die Zulassungsbehörden schauen sich das natürlich sehr genau an. Leider sind die Behörden hier in Deutschland eher zurückhaltend. So werden Hürden höher gesetzt als in anderen Ländern und das hat natürlich zur Folge, dass es sich auch auf dieser Seite verzögert.

Spielt auch die EU-Medizinprodukte- Verordnung eine wichtige Rolle?

Hescheler: Definitiv. Die Zulassung ist generell schwieriger geworden. Die Hürden sind höher durch neue und höhere Sicherheitsaspekte. Auf der einen Seite ist das natürlich gut, gerade wenn man eine neue Therapie einbringen will, dann will man hundertprozentig sicher sein, dass es funktioniert.

Leider sind wir gebrannte Kinder durch die genetische Gentherapie. Damals ist man aus einem ersten Enthusiasmus heraus sehr schnell auf Patientenstudien übergegangen mit dem Ergebnis, dass es einige Todesfälle gegeben hat, weil sich das Transportvirus für das Gen im Menschen anders entwickelt hat als im Tierversuch. Die Abwägung zwischen Sicherheit und schnell in die klinische Anwendung zu gelangen ist nicht leicht.

Ihren Schätzungen zufolge kostet der nachwachsende Zahn – ohne die Entwicklungskosten und Lizenzgebühren – zirka 100 bis 500 Euro. Er würde es also mit jedem Implantat aufnehmen?

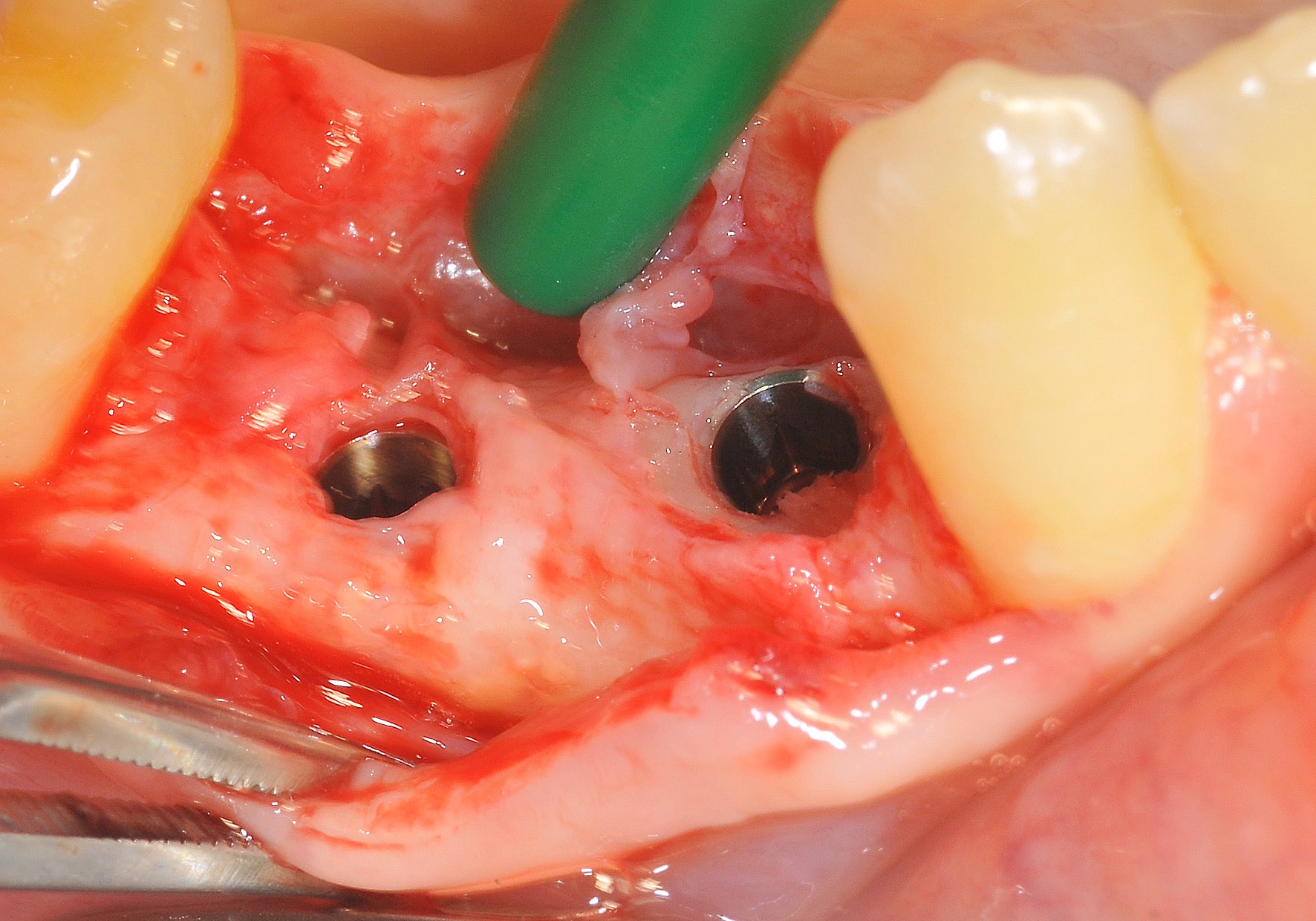

Hescheler: Ja, was das Herstellungsverfahren betrifft. Die Zellen lassen sich relativ gut entwickeln. Die Zellkultursysteme könnte man relativ leicht erstellen, und das wäre die Bedingung beim Zahnkeim. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass man dafür zwei Stammzelltypen zusammenbringen muss, sprich ein ektodermaler und ein mesodermaler Zelltyp. Dann entwickelt sich der Keim. Dieser Keim wird dann in die Höhle des Kiefers eingesetzt, wo der Zahn vorher entfernt worden ist, dann würde der Zahn entsprechend nachwachsen. Um den Zahnkeim zu entwickeln, würde ich immer noch bei dieser Kostenschätzung bleiben. Inzwischen gibt es aber auch noch weitere Überlegungen, dass man den Zahn in der Zellkultur weiterzüchten kann, so dass ein fertiger Zahn entsteht.

„Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass nach einer Anfangsphase jeder normale Zahnarzt das Verfahren anwenden kann."

Wäre die Einpflanzung von Zahnkeimen oder ausgewachsenen Zähnen eine künftige Aufgabe für die oralimplantologisch tätigen Zahnärzte? Oder anders gefragt: Kann jeder Zahnarzt theoretisch mit dem nachwachsenden Zahn umgehen oder braucht es dafür Spezialwissen?

Hescheler: Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass nach einer Anfangsphase jeder normale Zahnarzt das Verfahren anwenden kann. Zunächst aber sind Zellkulturexperten gefragt. In der darauffolgenden Phase könnten Fachfirmen das Verfahren weiterentwickeln. Um zu verhindern, dass der künftige Zahn abgestoßen wird, müsste man patienteneigene Zellen entnehmen, die reprogrammiert werden, um in den pluripotenten Zustand zurückgeführt zu werden. Von diesem Zustand aus könnten die Keime gezüchtet werden.

Ich denke, sowohl die Implantation des Keims als auch die Implantation von einem entwickelten Zahn wären vom Zahnarzt zu bewerkstelligt. Wichtig sind natürlich die hygienischen Voraussetzungen. Es muss unter sterilen Bedingungen durchgeführt werden. Aber, so wie es in den Tierversuchen gemacht wird, wird dieser Zahnkeim einfach in das Zahnfach eingesetzt. Das sind keine so besonderen Verfahren. Ich denke, das lässt sich auch mit normalen chirurgischen Methoden durchführen.

Welche Innovationen lässt die Stammzellforschung in Zukunft erwarten?

Hescheler: Wo interessante Dinge passieren, ist Richtung Tumor und jetzt aktuell bei Virusinfektionen. Und zwar entwickeln sich pluripotente Zellen auch aus dem hämatopoetischen System, also Blutsystem. Hier hat man durch populationsgenetische Studien relativ gut herausgefunden, wie einzelne Zelltypen entstehen. So ist es hoch spannend zytotoxische T-Zellen zu differenzieren beziehungsweise auch B-Zellen.

T-Zellen zerstören krankhafte Zellen, also zum Beispiel virusbefallene Zellen oder auch Tumorzellen. B-Zellen sind verantwortlich für die Antikörperherstellung. Derzeit gibt es Überlegungen, außerhalb des menschlichen Organismus eine Zellpopulation aus iPS-Zellen zu entwickeln, die diese hämatopoetische Differenzierung nachvollzieht und quasi in der Zellkultur das eigene Immunsystem verbessern kann. Es sind Überlegung gemacht worden gerade Richtung COVID-19, durch antikörperproduzierende Zellen die optimalen Antikörper gegen das Virus zu erzeugen mit dem Ziel, statt Impfung über eine Zelltherapie Antikörper zu gewinnen.

Das ist noch in weiter Ferne?

Hescheler: Das sind im Moment Überlegungen, aber viele Kollegen aus der Stammzellforschung interessieren sich jetzt zunehmend für diese Art der Differenzierung. Gerade bei der Tumorentwicklung ist es natürlich auch sehr spannend zu versuchen, entsprechende T-Zellen zu produzieren, die ganz gezielt Tumore angreifen können. Das wäre ein Durchbruch in der Tumortherapie. Wir in unserem Bereich haben uns ja mehr auf Organzellen konzentriert, die quasi Organdefekte, wie Infarkt oder degenerative Erkrankungen, ausgleichen.

Insofern ist es eine neue Überlegung, zusätzliche Zellen zu entwickeln, die unser Immunsystem verbessern, bis in die Richtung Human Enhancement, indem man eigene Abwehrfunktionen verbessert und dadurch diese zwei Bereiche Virus und Tumorerkrankung in den Griff bekommt.

Dann gibt es auch interessante Überlegungen zum Anti-Aging. Wir gewinnen immer mehr Evidenz darüber, dass ein wichtiger Alterungsprozess darin besteht, dass der Pool von Stammzellen, der für die Regeneration von Organen in unserem Körper vorhanden ist, mit zunehmendem Alter immer mehr abnimmt. Ein Kollege aus Heidelberg hat dazu eine sehr schöne Arbeit zum hämatopoetischen System gemacht, wonach auch die Qualität dieser Stammzellen abnimmt. Hier gibt es Überlegungen, wie kann man durch diese Reprogrammierungstechnik induzierte pluripotente Stammzellen entwickeln, um diesen Pool von Stammzellen in unserem Körper aufzubauen. Es geht hier um generelle Regeneration von Organen.

„Leider muss ich sagen, sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene, ist die Förderung von Stammzellentechnik zurückgegangen. Es ist schwieriger geworden, Gelder zu bekommen."

Zum Schluss wieder die Wunschfrage. Was wünschen Sie sich von der Politik in Deutschland und/oder Europa?

Hescheler: Forschung wird von Menschen gemacht, die Menschen müssen entsprechend finanziert werden. Und leider muss ich sagen, sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene, ist die Förderung von Stammzellentechnik zurückgegangen. Es ist schwieriger geworden, Gelder zu bekommen. Es gab eine „Hype-Phase“, in der wir relativ gut finanziert waren und dann, als der Erfolg sich eingestellt hat, war der Atem nicht so lange und das Geld floss wieder in andere Bereiche.

Ich würde mir wünschen, größere Programme zu haben, und ich denke es ist auch wichtig, die Vernetzung zu verbessern. Viele Stammzellforscher sind immer noch Einzelkämpfer. Es wäre besser, Strukturen zu schaffen, um Erfahrungen noch besser austauschen zu können, um dann gemeinsam schneller voran zu kommen. Der zweite Wunsch wäre, dass die Zulassungsstellen die Dinge vereinfachen, damit die Forschung schneller und leichter zu klinischen Studien gelangt. Hier müsste auch die Politik unterstützen.

Auch das Thema Labor ist unbefriedigend, denn das Universitätslabor gebiert zwar interessante Ideen, aber von so einem Institut aus in die klinische Anwendung zu gehen, ist sehr schwierig. Für Forschungsinstitutionen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft fehlt die Voraussetzung für die Grundlagenforschung. Auf der anderen Seite winkt auch die Industrie ab, weil für sie das Produkt noch nicht ausgereift ist. Da tut sich immer noch eine Lücke auf. Wie komme ich von der Laborforschung bis zum fertigen Produkt? Leider gibt es in Deutschland eigentlich niemanden, der sich dafür verantwortlich fühlt.

Wenn ich um Gelder für eine klinische Studie nachfrage, wird es zunehmend schwieriger, weil die Deutsche Forschungsgemeinschaft Grundlagenforschung erwartet, das BMBF-Forschungsministerium nur gezielt für bestimmte Forschungen Gelder gibt. Also: wenig Geld für klinische Studien. Für dieses Problem fühlt sich niemand verantwortlich.

Wie gehabt, Herr Prof. Hescheler, wie vor drei und fünf Jahren…

Hescheler: …ja, leider hat sich seither nicht viel getan, obwohl ich viele Vorträge auch vor Politikern gehalten und die Problematik immer wieder erwähnt habe. Aber bis sich da etwas verändert, das ist ein sehr schwieriger Prozess!

Vielen Dank, Herr Professor Hescheler, für diese interessanten Einblicke in die Fortschritte der Stammzellforschung.

Anita Wuttke

Erstveröffentlichung des Interviews in BDIZ EDI konkret 4/2020