Verzweifelte Eltern, abgewiesene und vertröstete Patienten, ratlose Zahnärzte und zu viele extrahierte Zähne, die bei einer rechtzeitigen Behandlung hätten erhalten werden können. Das sind längst keine bedauernswerten Einzelfälle mehr, sondern ist häufig die Realität bei sehr kleinen Kindern mit frühkindlicher Karies (ECC), Schulkindern mit schwer betroffenen Kreidezähnen und bei Menschen mit Beeinträchtigungen. In Deutschland fallen sie aus der Norm der zahnärztlichen Versorgung, wenn sie für die Therapie ihrer Zähne einer Narkose bedürfen. Eine Indikation, die das Versorgungssystem zu sprengen scheint, denn in der Regel werden weder die niedergelassenen Anästhesisten dafür adäquat honoriert, noch können in Kliniken ausreichende OP-Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden.

Eine Narkose erleichtert eine Zahnbehandlung. Als elektive Leistung wird sie nicht selten bei kieferchirurgischen Eingriffen gewählt. Es gibt aber auch Narkosen, die alternativlos sind und bei denen die Krankenkasse die Kosten übernimmt. Dazu gehören Kinder unter zwölf Jahren und Patienten mit geistiger Behinderung, schweren Bewegungsstörungen, die nicht mit dem Zahnarzt zusammenarbeiten können, und Patienten, die eine örtliche Betäubung aufgrund einer organischen Erkrankung nicht bekommen können. Menschen, die besonders vulnerabel sind, soll so die Behandlung beim Zahnarzt ermöglicht und erleichtert werden. Eigentlich, denn in der Praxis werden viele dieser Fälle sehr lange aufgeschoben oder nur in großer Entfernung zum Wohnort durchgeführt.

Patienten müssen lange Wege und Wartezeiten in Kauf nehmen, wenn eine stationäre Zahn-OP unter Narkose notwendig ist. Dr. Reinhard Schilke von der MHH muss die Patienten immer wieder vertrösten, weil bei insgesamt zu geringen OP-Kapazitäten oftmals andere Indikationen priorisiert werden.

Versorgungsengpass in den Kliniken dramatisch

Im ersten Teil schilderte drs. Johanna Kant die Probleme bei der Versorgung im ambulanten Bereich. Dr. Reinhard Schilke, Oberarzt an der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventivzahnmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), kennt die Situation im stationären Bereich. Seit mehr als 30 Jahren verfolgt ihn das Narkose-Thema bei diesen beiden Patientengruppen, wobei die Situation noch nie so problematisch war wie derzeit.

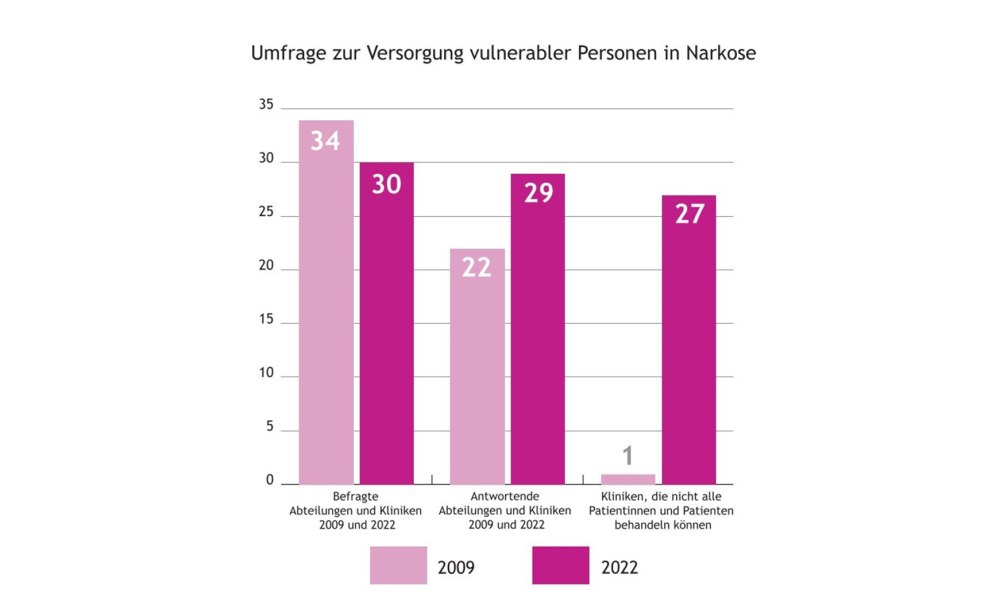

Im ersten Quartal 2009 führte er erstmals eine Umfrage an 34 Abteilungen und Kliniken von universitären deutschen Einrichtungen zur zahnärztlichen Behandlung unter Intubationsnarkose bei Kindern und Behinderten durch. Die Rücklaufquote lag bei 65 Prozent. „Damals gaben etwa die Hälfte der antwortenden Kliniken an, dass sie Zähne unter Narkose nicht nur ziehen, sondern auch restaurieren“, erklärt Schilke. Beim allergrößten Teil der Kinder und Beeinträchtigten vergingen zwischen Indikationsstellung und Behandlungstermin nicht mehr als zwölf Wochen. Nur 5 Prozent gaben an, nicht alle Patienten behandeln zu können, bei denen eine Narkose erforderlich ist.

Eine neuerliche Befragung mit deutlich höherem Rücklauf im Jahr 2022 ergab, dass 92 Prozent der Universitätskliniken nicht mehr dazu in der Lage sind, alle Patienten mit indizierter zahnmedizinische Behandlung unter Narkose zu versorgen. Aufgrund des demografischen Wandels dürfte sich die Lage in den kommenden Jahren weiter zuspitzen.

Von 2009 bis 2022 hat sich die Zahl der Kliniken, die nicht alle vulnerablen Patienten behandeln können, dramatisch erhöht.

Schilke: „Auch an der MHH überlegen wir derzeit, ob wir im weiteren Verlauf dieses Jahres noch Termine anbieten können. Die Wartezeit für geplante Behandlungen unter Narkose liegt aktuell bei mehr als sechs Monaten. Aufgrund von immer wieder auftretenden OP-Ausfällen bei insgesamt einem Narkosetermin pro Woche für unsere Klinik liegt der Behandlungstermin unter Umständen bis zu einem Jahr entfernt. Eine Vielzahl von zahnerhaltenden Maßnahmen hat sich dann erübrigt. Insofern ist es um diese Patientengruppe derzeit sehr schlecht bestellt.“

Personalmangel und zu wenig Fachkenntnis

Die Ursache für die Absage vieler OP-Termine liegt, wie in anderen Krankenhäusern auch, am Pflegenotstand. Es mangelt sowohl an Kranken- und Gesundheitspflegern auf den Stationen als auch an Anästhesiepflegekräften. Und wohl auch daran, dass Zahnbehandlungen in der Behandlungsnotwendigkeit als „elektiv“, also nachrangig priorisiert eingestuft werden. „Bei zu wenigen OP-Kapazitäten haben lebensnotwendige Eingriffe natürlich Vorrang. Es heißt dann oft: Es geht ja nur um Zähne, die kann man notfalls auch ersetzen. Allerdings finden prothetische Behandlungsmaßnahmen noch weitaus seltener statt als konservierende“, schildert Schilke.

Wenn solche zahnmedizinischen Leistungen mit postoperativem stationären Überwachungsaufenthalt notwendig sind, werden bettenführende Einrichtungen benötigt, die das notwendige Know-how für diese Behandlungen haben. In unserem Versorgungssystem sind dieses mund-kiefer-gesichtschirurgische Kliniken. Diese sind nicht unbedingt spezialisiert auf zahnerhaltende Maßnahmen und einige haben unter Umständen auch nicht die apparative Ausstattung dafür. Nicht selten werden die Patienten von diesen Kliniken abgewiesen, und so landet der Patient aus Ostfriesland auf der Warteliste der MHH, obwohl mehrere andere MKG-Kliniken deutlich näher liegen.

Kostendruck in der MKG-Chirurgie

Nach Ansicht von Schilke ist das aber nur ein Teil der Wahrheit. Denn eine lang andauernde Zahnrestauration unter Narkose ist für die Klinik wirtschaftlich deutlich weniger attraktiv als eine verhältnismäßig schnelle Extraktion. Der Oberarzt: „Leider hat es in vielen der 169 MKG-Fachabteilungen in Deutschland System: Weil der Kostendruck im Krankenhaussektor sehr hoch ist, sollen möglichst nur Behandlungen durchgeführt werden, die es ermöglichen, kostendeckend zu arbeiten, um so den Personalstamm halten zu können. Deshalb liegt der Fokus auf erlösbringenden Leistungen, und das ist nicht die Restauration, sondern die Extraktion, denn hier ist der zeitliche Aufwand deutlich geringer.

Bei Kapazitätsengpässen kann es vorkommen, dass vulnerablen Patienten daher eher der Zahn gezogen wird, anstatt diesen mit zahnerhaltenden oder prothetischen Maßnahmen zu erhalten, so die Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (DGMKG) [1].

Aufruf

Auf Wunsch von Dr. Reinhard Schilke und drs. Johanna Maria Kant bitten wir Zahnärzte sowie Patienten und Angehörige, ihre Erfahrungen bei der Suche nach ambulanten oder stationären Zahnsanierungen unter Narkose zu schildern. Gerne leiten wir Ihre Einsendungen weiter und publizieren unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte in Rücksprache weiter zum Thema. Schreiben Sie uns dazu an redaktion.dzw@mgo-fachverlage.de

Alles nur ein Abrechnungsproblem?

Ein Grundproblem besteht darin, dass die Diagnosebezogene Fallgruppierung (DRG) D40Z identisch ist, sowohl für das Zähneziehen als auch für die Zahnerhaltung. Sollte die Zahnerhaltung aufgewertet werden, müsste dafür an anderer Stelle gekürzt werden, denn die Geldmenge im Topf bleibt gleich. Welche Leistung wie entlohnt wird, entscheidet das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK GmbH). Das Institut sucht Optimierungsmöglichkeiten fachgruppierungsnah, also im MKG-Bereich. Es würde vermutlich nicht Tumor-OPs oder Kiefer-Gaumen-Spalten treffen, sondern es wäre nicht unwahrscheinlich, dass Narkosen mit Extraktionen abgewertet und Narkosen mit restaurativen Behandlungen entsprechend aufgewertet werden würden.

Manche MKG-Chirurgen möchten aber unter Umständen gar nicht, dass die derzeit kostendeckende oder sogar gewinnbringende Fall- pauschale für die Extraktion abgewertet wird. Deshalb gibt es hier einen Interessenkonflikt zwischen den Patientenbedürfnissen und den wirtschaftlichen und fachlichen Vorgaben eines klinischen Versorgungsauftrags. Weiterhin kommt erschwerend für die Erlössituation hinzu, dass die sogenannte Hauptdiagnose des Patienten maßgeblich für die Ermittlung der Fallpauschale ist. Paradoxerweise ist es nicht die Grunderkrankungen, wegen der der Patient postoperativ stationär überwacht werden muss (zum Beispiel Epilepsie, Herzerkrankung, Epidermolysis bullosa oder andere), sondern es ist definitionsgemäß nur die Erkrankung, die während des stationären Aufenthalts behandelt wird. Und das ist in diesem Fall Karies. Trotzdem kann bis auf wenige Zuschläge nur die Fallpauschale D40Z abgerechnet werden, was ein Minus von durchschnittlich mehr als 2.000 Euro je Eingriff für die Kliniken deutschlandweit bedeutet, da die Patienten zumeist nur eine Nacht postoperativ überwacht werden müssen, was zu finanziellen Abschlägen führt.

Die DRG setzt sich zusammen aus der vorliegenden Erkrankung, der ICD-Ziffer (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) und der Therapie, die nach dem OPS, dem Operationen- und Prozedurenschlüssel, festgelegt ist. Um eine sachgerechte Vergütung für die restaurative Zahnsanierung in Vollnarkose zu erreichen, hat Schilke sowohl versucht, neue Leistungspositionen im OPS einzuführen, als auch eine Splittung der DRG D40Z zu erreichen. Beide Anträge führten nicht zum gewünschten Erfolg.

Das InEK analysierte die Vorjahresdaten der Kalkulationskrankenhäuser, die diese zur Verfügung gestellt hatten, und ermittelte so die Kosten- und Erlössituation. Der Grund für die Ablehnung des DRG-Änderungsantrags beim InEK waren die geringen Fallzahlen für die zahnmedizinischen Restauration. Demnach wurde im Jahr 2019 die Position D40Z von 27 MKG-Abteilungen der Kalkulationskrankenhäuser in 2.723 Fällen abgerechnet. Aber nur in 66 Fällen (2,42 Prozent) wurden restaurative Behandlungen codiert, was durch eine Zusatzziffer leicht kenntlich gemacht werden kann.

Codierung restaurativer Behandlung hilft bei der Bewertung

„Wohlwollend kann man sagen, dass es einfach vergessen wurde, die Füllungen zu kodieren. Denn bei den Patienten, die zu uns kommen, spiegeln sich diese geringen Fallzahlen nicht wider.

Aber auch wenn die Zusatzziffer derzeit keine höheren Erlöse bringt, appelliere ich an die Kollegen, diese Behandlungen zu kodieren. Denn nur über eine exakte Codierung kann das InEK die Therapien differenzieren und finanziell richtig bewerten“, appeliert Schilke. „Unser DRG-Änderungsvorschlag wurde abgelehnt mit der Begründung, dass nur eine geringe Anzahl von Fällen betroffen war. Einzelschicksale eben, die keine Rolle spielen und somit aus dem System fallen.“

Abrechnung von D40Z

Das Basisentgelt für die DRG D40Z bei Karies des Dentins und Füllungen betrug im Jahr 2019 2.492,11 Euro. Damit werden der Eingriff selbst sowie annähernd sämtliche Kosten abgedeckt, die während des stationären Aufenthalts vom 2. bis zum 5. Tag anfallen.

Bleibt der Patient allerdings nur eine Nacht stationär, sinkt das Entgelt auf 1.861,11 Euro, ab dem 6. Tag steigt es auf 2.814,71 Euro. Auch wenn statt Füllungen Extraktionen vorgenommen werden, bleibt das Basisentgelt gleich, ebenso wenn weitere Begleiterkrankungen, wie eine Herzerkrankung, Epilepsie oder Epidermolysis bullosa (Schmetterlingskrankheit) angegeben werden. Das ergibt ein Minus von etwa 2.000 Euro pro Patient und Behandlung für das Krankenhaus.

Sicherstellung des Versorgungsauftrags

Schilke sieht Stellschrauben für eine Veränderung auch durch Druck von Seiten der Betroffenen und in einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit. „Mit der zu beobachtenden Zuspitzung der Situation über die Jahre versuche ich Patienten und Angehörige zu motivieren, Rückmeldung über ihre Probleme, eine Behandlungsmöglichkeit zu finden, sowohl an die jeweilige Klinikleitung als auch an diejenigen zu geben, die gegenüber den Kostenträgern den Sicherstellungsauftrag für die Behandlung haben, nämlich die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen. Allerdings ist das Klientel sozial benachteiligt und viele scheuen sich oder sind beschämt, ihre Situation bei diesen Anlaufstellen zu schildern.“ Das zahnärztliche Personal in den Abteilungen an deutschen Universitätskliniken wird über die Kapazitätsverordnung reguliert. Personal für reine Krankenversorgung ist in der Regel in Kliniken für Zahnerhaltung und für Prothetik nicht oder nur in Ausnahmefällen vorhanden. Sie haben nur so viel Personal, um die Ausbildung der Zahnmediziner sicherstellen zu können. Wenn kein Student im OP steht, ist das reine Krankenversorgung und nicht mehr Lehre. Die Universitätskliniken, die momentan noch restaurative Gebisssanierungen unter Narkose durchführen, tun dies, weil sie es für wichtig erachten, sowohl für den Patienten als auch im Rahmen der Lehre. „Universitätskliniken für MKG-Chirurgie haben zumeist auch einen Krankenversorgungsauftrag. So versorgen einige von ihnen ihre Patienten nicht nur chirurgisch, sondern auch restaurativ. Ich halte diese Eingriffe in der Lehre für wichtig, damit der Praktiker später entscheiden kann, was er selbst machen und was er von Kliniken erwarten kann.“

VdK-Präsidentin Verena Bentele bemängelt, dass Menschen mit Behinderung schnell an die Grenzen des Rechts der freien Arztwahl in Deutschland stoßen. Der VdK hätte sich im „Aktionsplan“ des BMG mehr konkrete und verpflichtende Maßnahmen gewünscht.

Inklusives und barrierefreies System

Im Dezember 2024 hat das Bundesgesundheitsministerium den „Aktionsplan für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen“ vorgelegt. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK e. V., sagt dazu: „Alle Versicherten in Deutschland haben ein Recht auf freie Arztwahl. Menschen mit Behinderungen stoßen jedoch schnell an die Grenzen dieses Rechts. Der VdK hätte sich mehr konkrete und auch kurzfristig umsetzbare verpflichtende Maßnahmen gewünscht. Die geplanten Maßnahmen im Rahmen eines Aktionsplans sind jedoch ein erster und wichtiger Schritt für die Verbesserung der medizinischen Versorgung.“ [2]

Ob das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) eine Besserstellung für dieses Patientenklientel darstellt, bleibt abzuwarten. Für Schilke wäre ein Abbau der Sektorengrenze zwischen ambulant und stationär eine der denkbaren Optionen: „Eine Lösungsmöglichkeit könnte darin bestehen, dass die stationären Leistungen des Krankenhauses pauschal vergütet werden und die zahnärztlichen Behandlungen nach den gleichen Gebührenziffern honoriert werden, die der ambulant behandelnde Zahnarzt ansetzt. Wenn man sich auf eine einheitliche Pauschale einigen könnte, die alle Nebenkosten des Krankenhauses abdeckt und auch dem stationär tätigen Zahnarzt das gibt, was der ambulant behandelnde Kollege erhält, wäre das gut. Eine andere Option bestünde darin, die Begleiterkrankungen stärker zu gewichten, damit sie einen maßgeblichen Einfluss erhalten bei der Erlössituation. Denn letztlich ist sie es, die den stationären Aufenthalt erforderlich macht. Dann wäre die Behandlung auch für die MKG-Abteilungen nicht mehr defizitär.

Dieses wäre wahrscheinlich realitätsnäher an der jetzigen Struktur als eine Verquickung von ambulanten und stationären Erlösen“, so Schilke. „Solche Sektoren übergreifenden Entgelte werden derzeit bewusst vermieden. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es zukünftig gelingen würde, dass sehr kleinen Kindern und Menschen mit schweren Beeinträchtigungen, die Karies haben und deren Behandlung nur unter Narkose möglich ist, die gleichen Behandlungsmöglichkeiten offen stünden, wie allen anderen Patienten. Ich möchte jedenfalls nicht in eine Situation kommen, in der therapeutische Maßnahmen über die Erlössituation getriggert werden und die richtige Therapie nicht umgesetzt wird, weil sie nicht lukrativ ist.“

Brigitte Dinkloh

Quellen

[1] https://dgmkg.de/versorgungsluecke-zahnmedizinische-versorgung-von-kleinkindern-und-menschen-mit-behinderungen-an-deutschen-universitaetskliniken-stark-gefaehrdet/ (zuletzt aufgerufen am 3. April) und Quintessenz, Das Magazin 4/2023

[2] https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/aktionsplan-barrierefreies-gesundheitswesen-pm-02-12-24.html (zuletzt aufgerufen am 3. April)

Dr. Reinhard Schilke

Dr. Reinhard Schilke war nach dem Studium der Zahnmedizin in Münster von 1991 bis 1994 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie der Medizinischen Hochschule Hannover tätig. Im Anschluss an seine Ausbildung zum Fachzahnarzt für Kieferorthopädie ist er seit 1998 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Oberarzt in der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde der MHH beschäftigt.

Er leitet die Arbeitsgruppe Kinderzahnheilkunde der Klinik (Klinikleitung: Prof. Dr. N. Schlüter), ist Mitglied der Arbeitsgruppe Kindesschutz Hannover des Kinderkrankenhauses Auf der Bult und der Medizinischen Hochschule Hannover sowie Mandatsträger der DGKiZ bei der AWMF-S3+-Leitlinie Kinderschutz. Seine Hauptarbeitsgebiete sind Kinderzahnheilkunde sowie die Zahnerhaltung und die Auswirkungen von seltenen Erkrankungen auf den Mundraum.

Mitglied seit

2 Stunden 35 MinutenTitelbild: Generative AI – stock.adobe.com