Status quo von Karies, MIH und Zahnputzverhalten von Kindern

Die Frage nach der mundgesundheitlichen Entwicklung bei Kindern in Deutschland beantwortete Prof. Dr. A. Rainer Jordan, wissenschaftlicher Direktor des Instituts der Deutschen Zahnärzte (IDZ), auf der 32. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnmedizin (DGKiZ) in Bonn, indem er die Ergebnisse der Sechsten Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS 6) in den Kontext bisheriger Trends stellte [1].

Diese Entwicklung zeigt eine positive Grundtendenz, jedoch bergen die Prävalenzen der Karies in Risikogruppen sowie der MIH durchaus weiteren Handlungsbedarf. „Irgendwann tut sich nicht mehr so viel!“ lautete das Fazit von Prof. Dr. A. Rainer Jordan mit Blick auf die Kurve der Kariesentwicklung in den vergangenen 35 Jahren in Deutschland. Dies sei nicht erstaunlich, denn je tiefer die Prävalenz von Karies sinke, desto schwieriger werde es, sie auf diesem niedrigen Niveau noch weiter zu reduzieren.

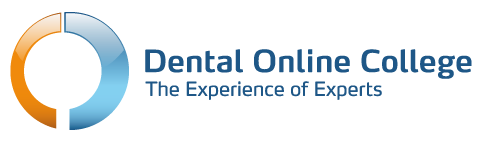

Tatsächlich ist die Eindämmung der Karieslast in Deutschland eine Erfolgsgeschichte. Im Vergleich zu den beiden ersten Deutschen Mundgesundheitsstudien, im Jahr 1989 für Westdeutschland und 1992 für die neuen Bundesländer, ist es in der Gruppe der Zwölfjährigen zu einem Kariesrückgang von 90 Prozent gekommen (Grafik 1).

Im europäischen Vergleich steht Deutschland bezüglich der Karieserfahrung dieser älteren Kinder gut da (Europäischer Durchschnitt: 44,1 Prozent mit Karieserfahrung [2]). Wie Jordan feststellte, ist dieser Erfolg der Einführung der Gruppen- und Individualprophylaxe in Deutschland Ende der 1980er Jahre zuzurechnen. Diese ist als Grundstein des Paradigmenwechsels von einer kurativen zu einer präventionsorientierten Zahnmedizin mit Gruppen- und Individualprophylaxe zu sehen.

Karieslast: Stagnation auf niedrigem Niveau

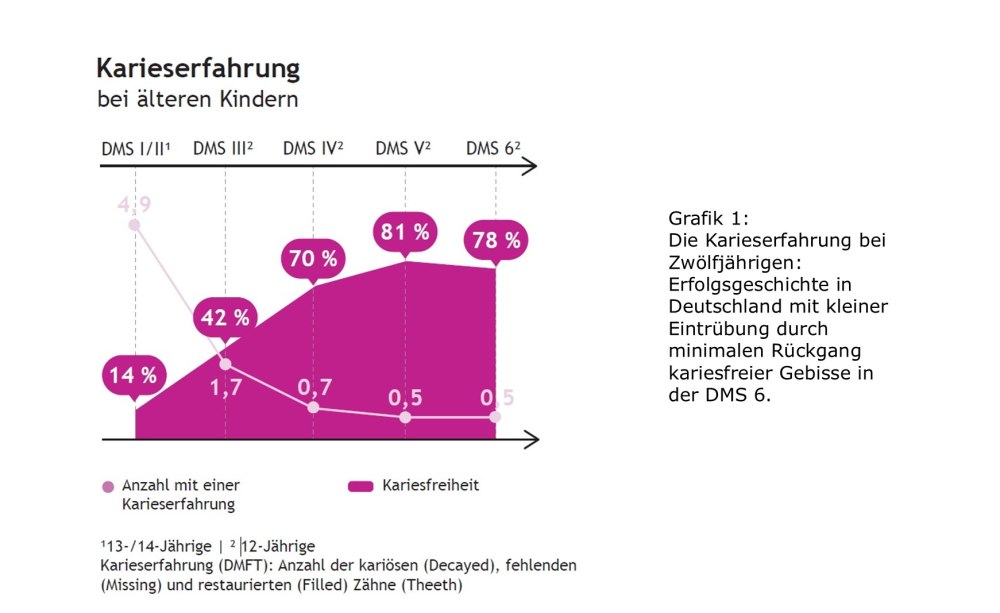

Zwölfjährige in Deutschland besitzen nach der DMS 6 im Mittel einen halben Zahn mit Karieserfahrung (DMFT-Wert: 0,5). Die Kariesprävalenz beträgt 22,4 Prozent; das heißt gut drei Viertel (77,6 Prozent) der Zwölfjährigen sind kariesfrei (Grafik 2).

Nicht ganz so eindrucksvoll sehen die Ergebnisse in der Gruppe der Acht- und Neunjährigen aus, die im Rahmen des KfO-Moduls der DMS 6 nach den ersten beiden Deutschen Mundgesundheitsstudien erstmals wieder untersucht wurden. Bei ihnen wurden durchschnittlich 1,4 Zähne mit Karieserfahrung (dmft/DMFT) festgestellt. Rund 60 dieser Gruppe sind kariesfrei; immerhin 16 Prozent sind behandlungsbedürftig.

Die Karieslast bei den Zwölfjährigen in Deutschland befindet sich auf niedrigem Niveau. Allerdings ist gegenüber der DMS 5 eine kleine Verschlechterung der Zahlen feststellbar: Vormals hatten 81,3 Prozent in dieser Gruppe keine Karieserfahrung in der bleibenden Dentition gegenüber den aktuellen 77,6 Prozent (DMS 6).

Auch die epidemiologische Begleitstudie zur Gruppenprophylaxe von 2016 bestätigt eine „kleine Delle“ im Positivtrend: Danach waren 2016 bereits 78,8 Prozent der Zwölfjährigen kariesfrei und die mittlere Karieserfahrung betrug 0,44 Zähne [3]. Wie Jordan einräumte, könnte der Ausfall der Gruppenprophylaxe während der Coronapandemie die Entwicklung an dieser Stelle negativ beeinflusst haben.

Aus der Erhebung geht zudem hervor, dass die Präventionserfolge für bleibende Zähne größer ausfallen als für die Milchzähne. Bei den Milchzähnen ist zudem ein vergleichsweise hoher Behandlungsbedarf mit 0,4 kariösen Zähnen/Kind feststellbar sowie eine starke Kariespolarisation: Bei den von Karies betroffenen Kindern haben im Schnitt 3,5 Zähne/Kind eine Karieserfahrung (Grafik 2).

Grafik 2: Kariespolarisation: Wenige Kinder vereinen einen großen Anteil der Karieslast auf sich.

Ist ein Maximum an Prävention erreicht?

Eine weitere Reduktion der Karieslast wäre unter anderem in der Gruppe dieser jüngeren Kinder wünschenswert, da sich die Behandlungen angesichts der Anzahl der betroffenen Zähne und des nur eingeschränkt kooperationsfähigen Alters der Kinder in vielen Fällen schwierig erweisen und mitunter nur unter Narkose möglich sind. Interessante Ansatzpunkte für die Prävention sind Risikofaktoren. Die Mundgesundheitsstudien haben für Karies – nicht nur in dieser Altersgruppe – das Bildungsniveau als Risikofaktor identifiziert. Der soziale Gradient zieht sich für Karies und Zahnverluste über den gesamten Lebensbogen.

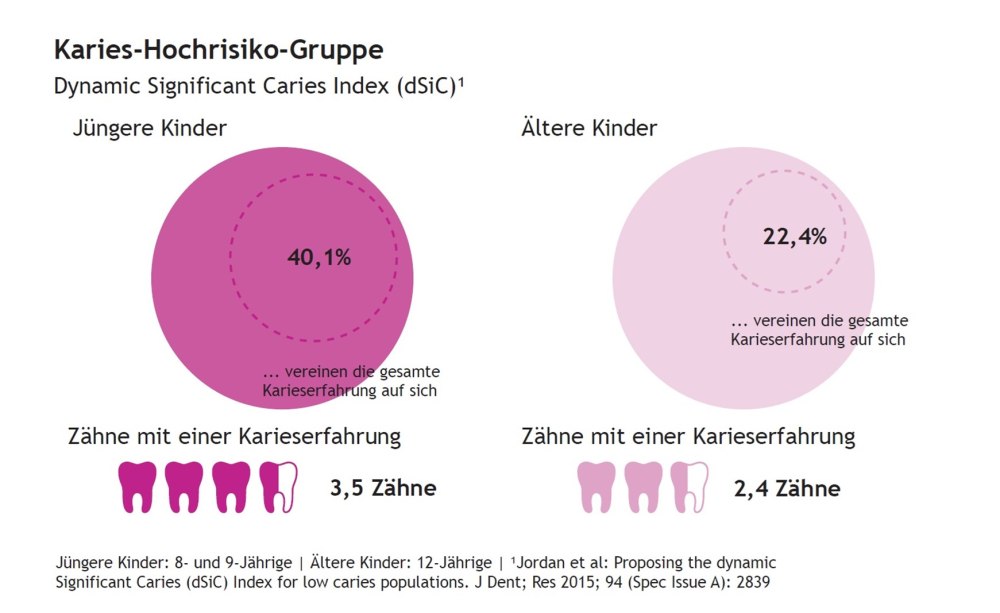

Dass das Bildungsniveau die Zahngesundheit mitbestimmt, ist keine neue Erkenntnis. Dass eine Migrationsgeschichte negativ mit der Zahngesundheit assoziiert ist, hingegen schon. Wie Jordan herausstellte, handelt es sich hierbei nach aktueller Analyse um eine eigenständige Variable, unabhängig vom Faktor Bildungsstatus. So haben Zwölfjährige mit Migrationsgeschichte 1,3 Zähne mit Karieserfahrung, bei Zwölfjährigen ohne Migrationserfahrung sind es nur 0,2 Zähne (Grafik 3). In der zweiten Generation sind die Ergebnisse besser als in der ersten Generation der nach Deutschland migrierten Menschen.

Grafik 3: Eine Migrationsgeschichte ist nach Analyse der DMS 6 ein eigenständiger Risikofaktor für Karies.

Um die von relativ hoher Karieserfahrung betroffenen Gruppen mit niedriger Bildung und/oder mit Migrationsgeschichte zu erreichen, müssten zukünftige Präventionsstrategien speziell auf diese Gruppen ausgerichtet werden. Ein Beispiel für zahnmedizinische Prävention, die speziell auf Menschen mit Migrationshintergrund zugeschnitten ist, lieferte PD Dr. Ghazal Aarabi in ihrem Vortrag auf dem Kongress der DGKiZ. Sie stellte die Zahnapp MuMi, ein kultursensibles Schulungsprogramm zur Mundgesundheit in verschiedenen Sprachen, vor.

Ergebnisse MIH: belastbare Zahlen zur Prävalenz

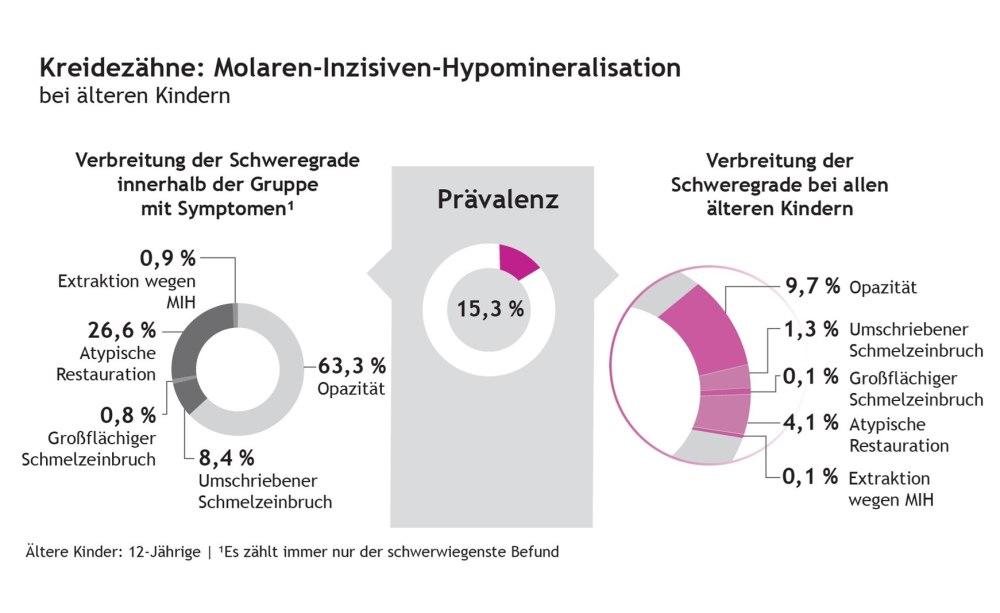

Die Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation als Krankheitsbild wurde erstmals in der DMS 5 berücksichtigt. Die Analyse der DMS 6 ergab eine Prävalenz von 15,3 Prozent derjenigen mit mindestens einem ersten MIH-Molaren (Grafik 4). Vorherrschend sind bei der MIH milde Formen (63,3 Prozent); schwere Formen mit Schmelzeinbrüchen liegen nur bei 9,2 Prozent der Betroffenen vor und bei weniger als 1 Prozent wurden Zähne aufgrund von MIH gezogen. Im Durchschnitt waren bei den Untersuchten 3,4 Zähne von MIH betroffen. Diese Häufung ist bei einer Mineralisationsstörung in einem bestimmten Zeitfenster der Entwicklung erwartbar, erklärte Jordan.

Grafik 4: Die Prävalenz der MIH in Deutschland liegt bei rund 15 Prozent. Leichte Schweregrade der MIH herrschen vor.

Rätselhafte Differenz zur DMS 5

Ratlos schien Jordan hingegen angesichts der Kluft zwischen der in der DMS 5 gemessenen MIH-Prävalenz von rund 24 Prozent und den rund 15 Prozent Prävalenz der aktuellen DMS 6 [5]. Wie kann das sein? Es sei nicht ausgeschlossen, so Jordan, dass es sich um Erfassungsfehler handele und versehentlich andere Schmelzbildungsstörungen in die erste Erhebung mit eingeschlossen worden waren.

Differenzialdiagnostik nicht ganz trivial

Wie DGKiZ-Präsidentin Prof. Dr. Katrin Bekes auf dem Vorkongress der DGKiZ zum Thema Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation feststellte, gestaltet sich die Differenzialdiagnostik tatsächlich nicht ganz trivial. Verwechselungen mit Initialkaries („White Spots“), Frontzahntrauma, Dentalfluorose, Turnerzahn, Amelogenesis imperfecta und medikamentenbedingter Verfärbung (Tetracyclin) müssen vermieden werden.

Jordan stellte abschließend fest, dass der Wert der DMS 6 die Prävalenz sicherlich gut abbilde, da er sich in die Datenlandschaft einfüge. So ergab jüngst eine Erhebung für bayerische Schulkinder eine Verbreitung der MIH von 17 Prozent [6]. Im internationalen Vergleich liegt die MIH-Prävalenz für Deutschland im höheren mittleren Bereich [4].

Zusammenschau Karies und MIH

Die DMS 6 hatte verschiedene Zielsetzungen. Zum einen sollte sie die Prävalenz von MIH und Karies feststellen, zum anderen mögliche Verbindungen zwischen MIH und Karies sowie zwischen MIH und Oral Health Related Quality of Life (OHRQoL), also der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität, feststellen. Aus den Daten wurden überdies Korrelationen zwischen den Erkrankungen und sozialen Variablen abgeleitet.

Keine Verbindung zwischen MIH und Lebensqualität

Bezüglich der Prävalenzen ergab die Analyse, dass eins von sieben Kindern von MIH betroffen ist und ein Kind von fünf Kindern eine Karieserfahrung hat. 8,2 Prozent der Kinder mit MIH haben auch Karieserfahrung. Die Daten der DMS 6 ergaben keine Verbindung zwischen MIH und einer niedrigeren Lebensqualität der Zwölfjährigen, während eine Assoziation zwischen MIH und Karies festgestellt wurde [4].

Weitere Ergebnisse könnten Hinweise auf die Ätiologie der MIH geben. So sind Kinder mit höherem familiärem Bildungsgrad häufiger von MIH betroffen als der Durchschnitt. Während Kinder mit Migrationsgeschichte weniger oft MIH aufweisen als Kinder ohne Migrationsgeschichte [4].

Auf die Bürste geschaut

Im Rahmen der DMS 6 wurden Kinder und Jugendliche an Zahnputzstationen beim Zähneputzen auf Video aufgezeichnet. Diese Aufzeichnungen werden derzeit von Prof. Dr. Renate Deinzer und Team ausgewertet. Bereits analysiert wurden die Daten der Eigenauskunft im Rahmen der Fragebogenerhebung. Erstaunlicherweise benutzen 15 Prozent der Zwölfjährigen Hilfsmittel zur Zahnzwischenraumreinigung; 95 Prozent putzen ihre Zähne mit Fluoridzahnpasta.

Verbesserte Mundhygiene

Glaubt man den Angaben der Probanden, ist die Mundhygiene über die Jahre besser geworden (nach einem kombinierten Verhaltensindex aus Häufigkeit, Zeitpunkten und Zeitdauer des Zähneputzens): von „eher gut“ in der DMS 3 mit 27,5 Prozent auf 45,1 Prozent in der DMS 6 und „eher schlecht“ von 72,5 Prozent auf 54,9 Prozent. Man darf gespannt sein, ob die Auswertung der Beobachtungsdaten die Selbstauskunft bestätigen wird. Mit den Ergebnissen ist 2026 zu rechnen.

Positiv: Zahnärztliche FUs im Gelben Heft

Zum Ende des DGKiZ-Kongresses verkündete Prof. Dr. Ulrich Schiffner eine gute Nachricht für die Kariesprävention in Deutschland: Zum 1. Januar 2026 wird das gelbe Heft für die Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern eigene Seiten für die zahnärztlichen FUs beinhalten und diese damit stärker in der Versorgung verankern. Bei der nächsten Deutschen Mundgesundheitsstudie könnte dies die Karieslast im Milchzahngebiss weiter reduzieren.

Dagmar Kromer-Busch, Köln

Die 32. Jahrestagung der Deutschen Fachgesellschaft für Kinderzahnmedizin fand im Plenarsaal des ehemaligen Bundestages in Bonn statt.

Literatur

[1] Sechste Deutsche Mundgesundheitsstudie DMS 6 http://www.deutsche-mundgesundheitsstudie.de/

[2] Vukovic A, Schmutz KA, Borg-Bartolo R, et al. Caries status in 12-year-old children, geographical location and socioeconomic conditions across European countries: A systematic review and meta-analysis. Int J Paediatr Dent. 2025;35(1):201-215. doi:10.1111/ipd.13224

[3] Basner R, Santamaria RM, Schmoeckel J, Schüler E, Splieth CH, Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege: Epidemiologische Begleituntersuchungen zur Gruppenprophylaxe 2016. Bonn: DAJ; 2017

[4] Bekes et al. Molar incisor hypomineralization: results of the 6th German Oral Health Study. Quintessenz International 2025;03(56):S70-S74

[5] A. Rainer Jordan, Wolfgang Micheelis (Gesamtbearbeitung), Fünfte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS V), Herausgeber: Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ), Köln, 2016. ISBN 978-3-7691-0020-4.

[6] Fresen KF, Gaballah R, Schill HI, et al. Prevalence and Association of Caries and Enamel Hypomineralisation/Molar-Incisor Hypomineralisation in 8- to 10-Year-Old Children from Bavaria, Germany. Caries Res. 2025;59(2):87-97. doi:10.1159/000541351