Ulrich Sommer ist seit September 2017 Vorstandsvorsitzender der ApoBank.

Ulrich Sommer, Vorstandsvorsitzender der ApoBank, im DZW-Interview

Ulrich Sommer, Vorstandsvorsitzender der ApoBank, sprach mit DZW-Chefredakteur Oliver Pick und DZW-Redakteur Dr. Helge David über das kontroverse Thema Z-MVZ, über die Feminisierung der Zahnmedizin und über den Hintergrund des neuen Slogans der ApoBank „Wir ermöglichen Gesundheit“.

Oliver Pick: Das Thema rein zahnärztlicher MVZ bewegt derzeit die Gemüter. Dr. Wolfgang Eßer, Vorstandsvorsitzender der KZBV, spricht von „renditeorientierten Finanzjongleuren und Spekulanten“. Sie, Herr Sommer, plädieren eher für einen leiseren und konstruktiven Ansatz. Wie schätzen Sie die Lage ein? Lässt sich die Panikstimmung begründen?

Ulrich Sommer: Es gibt zurzeit eine gewisse Emotionalität in der Debatte. Wir versuchen eher, eine Sachebene anzusprechen. Wir waren ja selber mal Adressat dieser Emotionalität. Ich habe Anfang des Jahres ein Interview in der „Börsen-Zeitung“ gegeben, das sich primär mit der Frage beschäftigt hat, dass die ApoBank, wie alle Banken, ihr Geschäftsmodell angesichts der Veränderungen an den Märkten weiterentwickeln muss. Das heißt, wenn wir die Interessen unserer Kunden vertreten wollen, dann müssen wir wissen, welche Bedürfnisse sie haben. Bei uns steht in der Satzung, dass wir den Heilberufler in seiner wirtschaftlichen Entwicklung unterstützen. Bislang ging es vor allem darum, dass wir ihm eine Finanzierung seiner Existenzgründung anbieten. Mit Blick auf die Bedürfnisse der Mediziner ist aber auch ein Konzept denkbar, wonach wir ihm die Praxis selber hinstellen. Dann haben wir sie finanziert und vermieten sie dem Zahnarzt oder dem Arzt. Und das hat zunächst eine enorme Emotionalität im Markt bewirkt – insbesondere in der Standespolitik, die das so interpretiert hat, die ApoBank wolle mit Praxen in den Wettbewerb kommen – auch mit Medizinischen Versorgungszentren. Teilweise wurde die ApoBank mit McDonald’s verglichen.

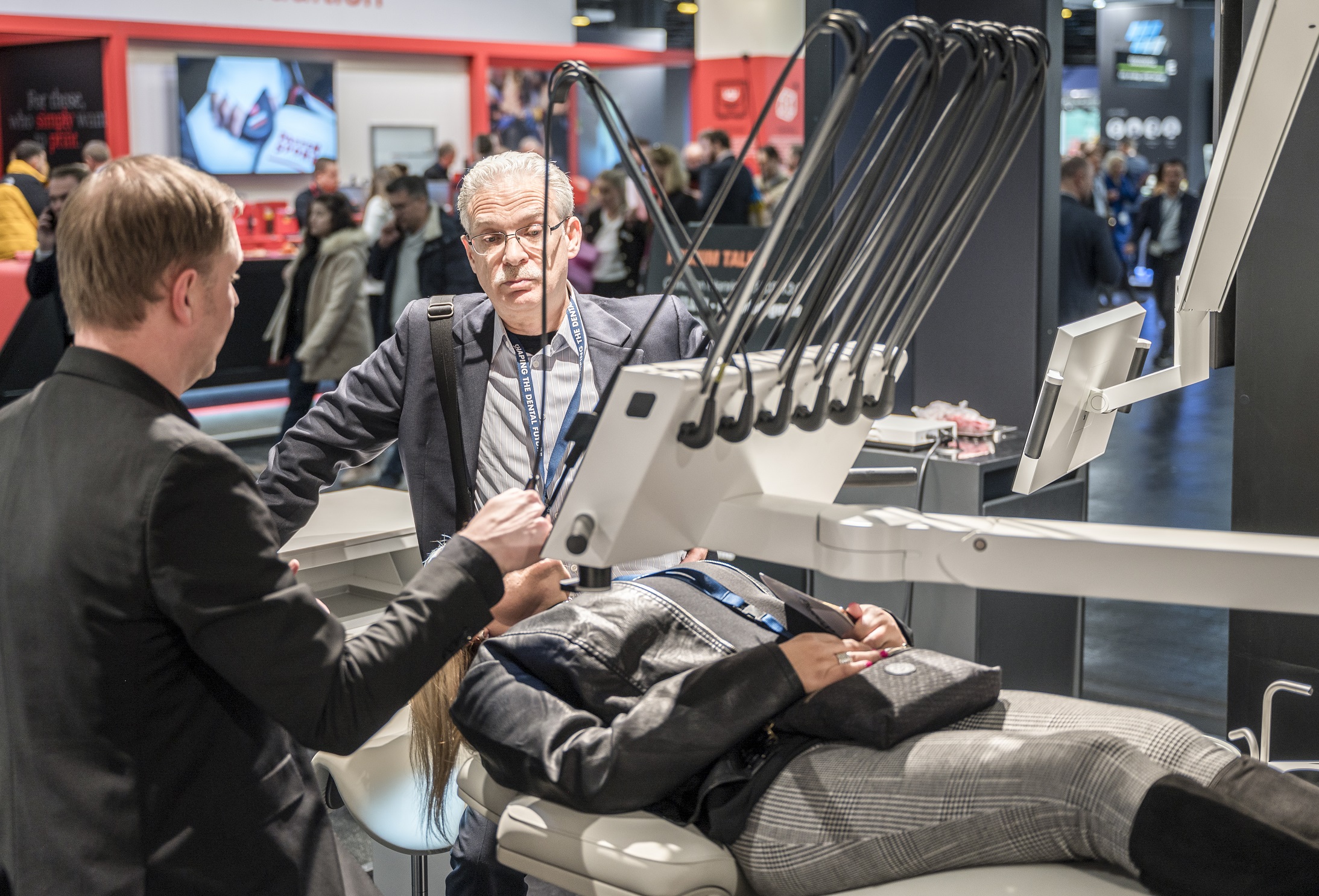

Ulrich Sommer (links), Vorstandsvorsitzender der ApoBank, im Gespräch mit DZW-Chefredakteur Oliver Pick (rechts) und DZW-Redakteur D. Helge David über die Zukunft des Gesundheitswesens.

Helge David: Wie sieht Ihr eigentliches Konzept denn aus?

Sommer: Wir recherchierten die Gründe, die junge Zahnärzte von der eigenen Niederlassung abhalten. Ein Grund ist die hohe Investition. Bis zu 500.000 Euro hören sich im ersten Moment nach sehr viel Geld an. Wenn man aber als Zahnarzt einige Jahre gearbeitet hat, weiß man, dass man das durchaus stemmen kann. Aber der junge Zahnarzt ist möglicherweise durch die große Summe verunsichert. Zudem scheut er die Bürokratie, die ganze Regulatorik. Er möchte als Arzt den Patienten medizinisch betreuen, dafür hat er ja schließlich studiert. Wenn man annimmt, das seien die Bedürfnisse des jungen Mediziners, dann kann man ihm entgegenkommen, indem man ihm beispielsweise modular oder auch in Gänze die Bürokratie, die Praxisverwaltung, die unternehmerische Tätigkeit abnimmt. Was dann in einem „Mietmodell“ mündet. Der Arzt arbeitet als niedergelassener, selbstständiger Arzt. Wir als ApoBank verdienen aber an der Existenzgründungsfinanzierung, und das bleibt auch unser klares Geschäftsmodell. Die Vermietung der Praxis dient uns als Brücke. Wir finanzieren vor und hoffen, dass der Arzt in seiner Praxis arbeitet und am Ende des ersten Jahres feststellt, dass er die Finanzierung seiner Praxis doch bewältigen kann. Wenn er gelernt hat, mit seinem neuen Unternehmen umzugehen, dann wird er seine Praxis auch übernehmen. Wir folgen da dem Prinzip der KV Thüringen, die Fahrschulpraxen ins Leben gerufen hat.

David: Das größte Risiko tragen letztlich Sie als Bank.

Sommer: Ja. Das werden wir mit dem Vermieterrisiko bepreisen müssen. Dann ist der Mietpreis, den der Zahnarzt zahlen muss, natürlich deutlich höher, als wenn er die Praxis selber finanziert. Das ist der Anreiz. Das Mietmodell ist eine Art „Eingewöhnungsphase“ mit dem Ziel, ihn letztlich in die Niederlassung und die Selbstständigkeit zu bringen. Es war nie unser Ziel, Praxen zu betreiben und in den Wettbewerb zu unserem Kunden zu gehen. Für uns ist das Ziel, den schwindenden Markt gemeinsam mit den Organisationen zu erhalten und gegebenenfalls sogar auszubauen. Wir sind eine Genossenschaft, die von und für Heilberufler gegründet wurde. Wir verdienen mit der Existenzgründungsfinanzierung ambulanter Niederlassungen unser Hauptgeld. Das heißt, wir haben ein hohes Interesse daran, auch betriebswirtschaftlich, dass dieser Markt granular bleibt.

Pick: Gibt es schon eine konkrete Umsetzung einer „Mietpraxis“?

Sommer: Wir arbeiten aktuell an einer Musterpraxis, das ist aber noch nicht ganz spruchreif. Anfang nächsten Jahres werden wir mehr dazu sagen. Wir wollen die optimalen Prozessstrukturen in einer Musterpraxis abbilden und jungen Zahnärzten ermöglichen, in einer granularen Struktur wettbewerbsfähig in einer den neuesten Standards entsprechenden Umgebung arbeiten zu können.

Pick: Das Berufsbild Zahnarzt unterliegt aktuell einem starken Wandel. Führt das zu dieser Nervosität?

Sommer: Emotionalität sollte nicht die Oberhand gewinnen. Was passiert derzeit: Bedürfnisse der Patienten verändern sich, Bedürfnisse der Ärzte, Zahnärzte verändern sich und es gibt im Markt neue Akteure. Wie bringt man das in der Zukunft zusammen? Zudem sehen wir eine deutlich wahrnehmbare Feminisierung der Berufsstände. Die Lebensentwürfe von jungen Zahnärztinnen sind heute andere als noch vor Jahren. Sie streben Kooperationen an, um diese Bedürfnisse nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Teilzeitbeschäftigung und Flexibilität zu stillen. Und die aktuelle Struktur bietet diese Möglichkeit nur bedingt. Deshalb sehen sie für sich den Vorteil in der Anstellung. Diese veränderten Bedürfnisse bilden die Basis für die Investoren, Ketten zu bilden und die Institutionen zu industrialisieren.

Pick: Also war die politische Weichenstellung falsch?

Sommer: Bei der MVZ-Gestaltung hat der Gesetzgeber sicherlich Gutes im Sinn gehabt. Heute ist zumindest die Frage berechtigt, ob er über das Ziel hinausgeschossen ist. Es ist nicht einzusehen, dass ein Krankenhaus irgendwo in der Peripherie als Vehikel dient, MVZ überall in Deutschland zu betreiben. Man kann fehlgeleitete Entwicklungen durchaus auf ein vernünftiges Maß zurückdrehen. Deshalb ist der Aufruf der KZBV in Richtung Gesundheitspolitik lenkend einzugreifen, durchaus richtig. Aber trotzdem bleiben die veränderten Bedürfnisse der jungen Zahnarztkollegen und auch der Patienten.

David: Wir haben derzeit einen großen Anteil an Zahnärzten im Alter von 50+. Es gibt deren Bedarf, Nachfolger zu finden, zugleich gibt es kaum Gründer und Gründerinnen, die nachfolgen wollen. Es gibt verschiedene Bedürfnisse, die nicht zusammenpassen. Und da sehe ich auch kein passendes Angebot der Standespolitik.

Sommer: Genau das ist eine Aufgabe, die wir schon seit einigen Jahren angehen. Da ist zum einen unsere Praxisbörse – zurzeit haben wir darin etwa 7.000 aktive Einträge. Hier kommen 3.000 Abgeber und 4.000 Existenzgründer zusammen. Wir befüllen diese Börse eben nicht erst mit dem 65. Lebensjahr, sondern dann, wenn der Arzt anfängt, über sein Alter und eine Nachfolge nachzudenken. Zum anderen machen wir uns Gedanken, wie man weitere Brücken zwischen Jung und Alt bauen kann. Der Praxisabgeber möchte einen Gegenwert für seine Praxis bekommen. Er hat mit Anfang 60 bereits 30 Jahre mit seiner Praxis gutes Geld verdient. Er mag seine Praxis, sie hat gut funktioniert. Und diese Praxis soll der Nachfolger dann genauso schätzen? Der junge Arzt stellt sich andere Dinge vor: Er will Digitalisierung und Modernität. Da treffen dann zwei Welten aufeinander. An der Stelle können wir als ApoBank eine Dienstleistung anbieten. Dem Abgeber zeigen wir auf, dass er seine Praxis attraktiv aufstellen muss, sie modernisieren sollte, sonst kann er sie nicht mehr verkaufen. Ein weiterer Punkt ist die Kommunikation zwischen einem jungen und einem älteren Zahnarzt. Sie können unterschiedliche Auffassungen von Berufstätigkeit und der Patientenbehandlung haben. Das passt nicht immer sofort. Da kann ein Coach eine Brücke für die Praxisübergabe bauen. Das können natürlich auch die KZVen oder die Kammern anbieten. Es muss nicht zwangsläufig von uns angeboten werden.

Pick: Mit der zunehmenden Zahl der Z-MVZ entsteht eine neue Situation.

Sommer: Ja, ein Wettbewerb entsteht. Wir haben seit 2015, seitdem die Möglichkeit von der Politik geschaffen wurde, MVZ mit einer unbegrenzten Zahl von angestellten Zahnärzten zu gründen, mittlerweile 600 neue MVZ am Markt gesehen. Und diese MVZ stehen natürlich im Wettbewerb mit der klassischen inhabergeführten Zahnarztpraxis, die in der Nähe liegt.

David: Die klassischen Z-MVZ sind eher in Richtung Ketten geplant, da werden bestehende Einzelpraxen gekauft. Es geht dabei nicht nur um Praxen in den Ballungszentren, sondern durchaus auch um Zahnarztpraxen auf dem Land. Damit wird ein strukturelles Problem aufgegriffen, und es werden neue Lösungsmodelle geschaffen.

Sommer: Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber die Kettenstruktur bietet auch Lösungen. Wenn eine Kette entsteht, entstehen Skaleneffekte. Wenn sie mehrere Zahnarztpraxen in einer Kette zusammenbringen, dann haben sie nur eine Verwaltung, es bestehen Personalaustauschmöglichkeiten, sie haben eine digitale Infrastruktur. Diese Skaleneffekte können sie im finanziellen Angebot durchaus geltend machen – das gilt für GKV-Leistungen und gerade auch für sehr viele Privatleistungen. Über den Preis entsteht dann eine Wettbewerbssituation. Mit Blick auf die vielen Patienten, die Arbeitnehmer sind, kommt dazu, dass sie am liebsten abends oder am Wochenende zum Zahnarzt gehen würden. Der Zahnarzt in der Einzelpraxis kann das aber gar nicht leisten. Die Kette oder die größere Struktur hingegen kann einen Schichtbetrieb einführen. Das kann eine Berufsausübungsgemeinschaft natürlich auch.

Pick: Wie könnten diese Lösungsansätze denn aussehen?

Sommer: Ein Zahnarzt, der in diesem Wettbewerb steht, darf nicht in die Situation kommen, dass er Behandlungen anbieten muss, die nicht mehr auf einer vernünftigen medizinischen Basis stehen. Deshalb sind wir daran interessiert, dass diese Granularität erhalten bleibt und dass der betriebswirtschaftliche Aspekt eine untergeordnete Rolle spielt.

David: Wie stellen Sie sich denn künftig auf, um die Veränderungen aufzufangen?

Sommer: Wir als Standesbank versuchen, mehr anzubieten als nur die reine Finanzierung oder die Kapitalanlage für unseren Kunden. Wir wollen mehr sein als nur eine Bank. So ist auch unser Anspruch „Wir ermöglichen Gesundheit“ zu verstehen. Das ist viel mehr als die reine Finanzierung einer Praxis. Wir sehen uns als Bank, die zusätzlich Consulting- und Beratungsleistungen anbietet – auch was die Vernetzung und die digitale Infrastruktur angeht.

David: Inwieweit hat sich Ihr Geschäftsmodell verschoben von der Gründungsfinanzierung hin zu einem erweiterten Service- und Dienstleistungsangebot?

Sommer: Unsere Berater kennen genau die Rahmenbedingungen und Herausforderungen, wenn man sich als Zahnarzt, Arzt oder Apotheker niederlassen will, und sind entsprechend vernetzt. Wenn ich das vergangene Jahr betrachte, dann haben sich die Aktivitäten, die wir gemeinsam mit den Standesorganisationen in Sachen Existenzgründungen angeschoben haben, ausgezahlt. Wir hatten einen Zuwachs im Bereich der Existenzgründung von rund 20 Prozent. Das sind Zahlen, die sich durchaus sehen lassen können. Ja, der Markt wird tendenziell kleiner. Aber wir wollen unseren Anteil am Gesamtmarkt weiter ausbauen. Unser aktuelles Geschäft können wir im Bereich der Existenzgründungsfinanzierung als gut bezeichnen, wir wachsen ordentlich. Mit unserer deutlich erweiterten Beratungsleistung sind wir lange noch nicht da, wo wir gerne sein möchten. Es gibt Ideen, an denen wir heute bereits arbeiten und die wir in den nächsten Monaten umsetzen wollen. Die bereiten wir sorgfältig vor, damit wir nur Dienstleistungen anbieten, die die Kunden wirklich brauchen und die ihren Qualitätsansprüchen entsprechen.